次代を担う大切な子ども達のために

活 動 報 告report

張作霖爆殺事件から満洲事変へ 平成27年9月13日 作成 正岡 富士夫

張作霖爆殺の真犯人は?なぜ満洲事変が起きたのか?Ⅰ 序

日露戦争以後満洲事変に至るまで約四半世紀に起きた出来事や変化の概略を簡単に述べておきます。

1 日米友好から日米対立へ

我が国は、日清、日露に勝利し、明治44(1911)年、旧幕府政権が安政5(1858)年に米、英、仏、露、蘭の列強との間に締結した通商条約の不平等条項の完全撤廃に漕ぎ着けました。明治5(1872)年、岩倉具視ら欧米視察団が渡欧・渡米して改正交渉を打診して以来約40年の歳月をかけて、ひたすら他国に頼らず自力で達成したものでした。

順風満帆の発展を続ける我が国に影が差し始めたのは、正に不平等条約を改正して列強に肩を並べたその瞬間であったように思えます。即ち、ポーツマス条約締結直後、アメリカの鉄道王E・H・ハリマンが企てた満鉄買収計画を小村寿太郎の果断によって阻止した時、満洲への米国資本の進出の夢が破れ、アメリカにとって日本は油断ならない競争相手となりました。

日清・日露両戦役の戦後処理の結果、支那及び満洲で得た我が国の特殊権益を主張する我が国の東亜政策に対して、アメリカは、それを突き崩すための道具として編み出した「門戸開放主義」と「機会均等主義」を旗印に掲げ、その極東政策を強要せんとする兆しが見え始めてきたのです。国際社会における日本の際立った台頭は、人種差別思想が色濃く残る欧米世界で鼻もちならぬ振る舞いと看做され、日本人が欧米白人国家の発展を邪魔しているとする「黄禍論」が唱導されるまでに至ります。それと併行してアメリカ国内においても日本人移民問題に絡んで排日気運が醸成され始めていました。

日米関係に軋みが生じ始めた大正3(1914)年、オーストリア皇太子がセルビアの一青年に暗殺される事件を契機に、バルカン半島に火の手が上がり、独・墺VS英・仏・露の第一次欧州大戦が勃発しました。イギリスは日英同盟に基づき「万一戦争が極東に波及し、香港・威海衛がドイツによって攻撃される事態が起きた場合には、日本の援助を請いたい」旨の申し入れがあったため、日本政府は即日「厳正中立の態度」をとる旨表明し、「万一、日英同盟の目的が危殆に瀕する場合は、我が国は同盟の義務として必要な措置をとる」との声明を発表しました。

その後イギリスから「支那海で英国商船を攻撃するドイツ仮装巡洋艦を撃破して欲しい」との正式参戦要請があり、日英間に戦闘の地理的範囲を巡って見解の相違があったものの、日本はドイツに対して「極東からのドイツ艦船の即時退去若しくは武装解除並びに膠州湾租借地の支那への返還」を求める最後通牒を発しました。ドイツはこの日本の要求を完全無視したため、遂に対独参戦に踏み切り、数か月で青島攻略、膠州湾及びドイツ権益の鉄道全線を占領、更に独領南洋諸島を占領しました。

第一次大戦は我が国にとっては極東における緊張緩和と新たな南洋権益を得るという恵みの雨となったかに見えました。欧米の関心が欧州戦域に釘づけになっている第一次大戦のさなか我が国は、戦争終結後になって支那本土及び満洲における我が国の特殊権益が欧米の干渉等によって不安定化することを懸念し、予め支那との約定を十分拘束力のあるものにしておこうとして発したのが「二十一カ条要求」でした。従って二十一カ条要求の中身は、基本的にそれまでに清国政府との間に合意したものが殆どであり、新規なものは租借期限の延長に加え希望事項であり最終的には取り下げた日本人「顧問招聘、必要な警察の日支合同設置、日支合弁の兵器廠の設置等7項目」に過ぎませんでした。

この二十一カ条要求がその後排日・抗日運動の中心的テーマになるのですが、ともかく修正・削減された16カ条の要求は、大正4年「日華条約」として正式に調印成立します。ところがその直後、支那は「懲弁国賊条例」なる法律を公布します。これは明らかに日華条約の約定に反するものであるばかりか、日本人に土地を貸した者は国賊として裁判なしに死刑に処するという峻厳を極めた法令でした。近代法において国際条約は国内法に優先するはずですが、裁判なしに死刑ということになれば、国民はそれに従うほかありません。その後も激烈な排日の中で日華条約は殆ど空文化し実質を失っていきました。支那政府がこのような強硬な対日姿勢に出ることのできた裏には、外国の力を頼む支那古来の所謂「以夷制夷」政策があり、アメリカ政府の後押しが何らかの形であった可能性が高いと考えられます。

なぜなら、日華条約調印前夜、ブライアン米国務長官は「支那の政治的領土的保全及び門戸開放主義に反するいかなる協定も承認せず」と日華両国政府に通告してきたからです。この通告が支那には歓迎すべきものであり、日本には嫌がらせに近い牽制であることは歴然としています。このブライアンの「不承認主義」は、やがて満洲事変におけるスチムソン国務長官の「不承認主義」へと継承され、さらには支那事変におけるハル国務長官の硬直した「原則尊重主義」となって、終には日米関係を抜き差しならぬまでに悪化させることへと繋がっていったのです。

また、当時の在支アメリカ公使ラインシュは、「国務省の公式代表者と支那政府の非公式顧問」という一人二役を演じた言われるほどの親支反日主義者でした。このアメリカ公使が本国へ発した一連の電報が米政府及び米国民の心の中に「日本は邪悪な存在」という固定観念を作り上げたと言われています(米国史家チャールズ・タンシル)。

2 共産主義国家の誕生

第一次大戦中の1917年、ロシア革命が起きたことは、20世紀の最重要事件として常に重く念頭に置いておかねばならないことです。何故なら、その後の世界に起きた様々な政治的闘争や戦争などの大悲劇の大部分が、ロシア革命によって現実の政治力と軍事力を得た共産主義と深く関わっているからです。

ロマノフ王朝(1613~1917)の帝政ロシアは、「ロシアの国民を永遠に戦争状態に置き、軍隊をして常に戦争に適しかつ戦争の為に訓練しておくこと」から始まる初代ピョートル大帝(1672~1725)の遺言書に従い、最後の皇帝ニコライⅡ世まで一貫した拡張政策をとったがため、遂に新興国家日本と激突、その戦争に敗れ帝政が崩壊、共産主義国家となりました。仮に、ロシアの東方進出が黒龍江に止まっていたならば、日本との激突はなく、従って日本が満洲へ進出することもなく、朝鮮を統治する必要もなかったでしょう。そして、既にイギリスや日本のような立憲君主制への道を歩み始めていたロマノフ王朝があのような悲劇的最後(一家全員銃殺)を迎えることもなかったでしょう。

帝政ロシアを引き継いだソビエト社会主義共和国連邦(ソ連:1922~1991)は、帝政以上に専制的かつ軍事最優先の独裁的国家でした。「政治的目的を達成するためならば、如何なる非道や暴力による威嚇・恫喝を厭わない恐怖政治」こそが、ソ連という国家の本質であり、現在の若い人々には容易には信じられないほどの悪魔の帝国でした

コミンテルン(Communist International)が結成された1919年当時の第28代アメリカ大統領ウィルソンは「自由民主主義、自由市場経済に反対し、自由社会に対して暴力をめぐらす政府、外交官が他国で暴力革命を煽動するような政府を承認したり、これと外交関係を結んだり、友好的な待遇を与えることはできない」との声明を発し、ソ連共産主義に対する考え方を明確にしました。

ソ連邦が成立したのは1922年ですが、いち早くソ連を承認したのはドイツ1922年、次いで英仏が1924年、日本は1925年、アメリカは最も遅くF・ルーズベルト大統領が登場する1933年11月までソ連を承認することがありませんでした。第28代ウィルソン大統領から第31代フーバー大統領までの間、保守、リベラルに拘らず、ソ連を敵視・警戒していたアメリカがF・ルーズベルトになって急変、親ソ政策に転換してしまったのです。コミンテルンの魔の手がホワイトハウスを汚染していたことを疑わざるを得ません。

歴代大統領の中で第32代アメリカ大統領F・ルーズベルトだけが唯一共産主義を民主勢力の一部と見て共産主義に対してシンパシーを持ちました。偶然とはいえ、これが日本の最大の不幸、大東亜戦争の主原因の一つとなったと考えていいでしょう

アメリカ屈指のソ連通のジャーナリストのルイズ・フィッシャーはソ連が誕生した1922年(大正11年)から第2次大戦前夜の1938年までの16年間もの長期間ソ連に滞在、つぶさにソ連を観察して、次のような結論を達しました。

|

「専制的支配者としてのスターリンは、ジンギスカン、イワン雷帝をはじめ史上いかなる専制者をも凌ぎ、これ以上凶悪無慈悲な指導者はかつて世界に存在しなかった」(著書『スターリン伝』) |

| スターリンは、1929年、農業集団化計画つまり農地及び農業経営の完全国有化を開始しました。もちろん圧倒的多数のロシア農民は死に物狂いで反対しました。スターリンは、反対した村を秘密警察の部隊で包囲し、機関銃の脅しで抵抗を封じたのです。 |  |

「戦車が農民の上にのしかかり、農村が焼き払われ、爆弾が投下された。住民を威嚇するため抵抗する農民が大量処刑され、1928年(昭和3年)に“清算”された富農の数は家族を含めて585万9,000人に上った」と、米下院でまとめられた『共産主義の白書』に報告されています。

農民は土地を奪われ、あの広いロシアで都市労働者は大型乗用車の車内とかわらない14㎡(≒10畳)程度のみすぼらしい部屋に家族4人で住まなければならない悲惨な生活を強いられたのです。

スターリンの大粛清で、一体どのくらいの命が消されたのでしょうか。ソ連の著名な物理学者アンドレイ・サハロフ博士(1921年~1989年、宇宙論や素粒子論において国際的な業績をあげた理論物理学者。「ソ連水爆の父」と呼ばれたが、後年良心に基づいて反体制運動家、人権活動家としてソ連の改革を主張。「ペレストロイカの父」とも呼ばれる)は1968年ニューヨーク・タイムズ紙上で「少なくとも1,000万から1,500万の人々が拷問、処刑等で死んだ」と述べています。

反逆者の罪状を捏造され押しつけられたのは、スターリンの独裁の邪魔になりそうな要人たちだけではありませんでした。一般市民もまた、ある日突然秘密警察が家の扉を叩くかもしれないという恐怖に怯えていたのです。即ち、逮捕される理由は「偶然」としか言えず、正に不幸の籤に当るようなものであったと当時のロシア市民が述懐しています。そして逮捕されれば、凄まじい拷問で犯罪者であることを告白させられ、シベリアへ送られたのです。

今世紀の最も反人道的政府といえばナチス・ドイツを想起するのが当然のことのようになっていますが、これは間違いです。ソビエト政権の非道はナチスを遥かに上回るものがありました。

例えばソ連の作家ソルジェニーツィンは、著書『収容所群島』の中で、ナチス・ドイツのゲシュタポとソ連のGPUの双方を体験したギリシャ宣教師の実例を引き、ゲシュタポは真実を追及して、共産主義運動を行っていたとの容疑が晴れるとその宣教師を釈放したのに対して、GPUは逮捕の不当を知った後も、一度捕えたものを手放す真似はしなかったと述べています。

ロシア革命は人間解放のためではなく、逆に人間抑圧のための革命でしかありませんでした。ロシア皇帝の君主専制政治の方が、共産主義政権よりも遥かに大きな自由を、政府批判者に対してさえ許していました。それは、スターリン自身が皇帝の警察に5度(1908[脱]、1910[満]、1911[脱]、1912[脱]、1913[革命釈放])も逮捕されながら、そのたび脱走し、或いは刑期満了し、しかも生き長らえた事実が何よりも雄弁に立証しています。

帝政ロシアはその末期、国会設立を認可し、これには公然たる反政府勢力も参加しました。反対党、反政府新聞、そして労働組合まであったことは、帝政下の方が社会主義体制下におけるよりも、はるかに多くの自由があり、恐怖政治に脅かされることが少なかった事実を明白に示しています。

かかる異常な国家体制が、己一国に留まらず、世界共産化を目論んで近隣から全世界へ向かっての増殖拡張を公然と目論む時、一体いかなる国が防衛措置も講ぜず、安閑としていられるでしょうか。

特に、ソ連と接する我が国の指導者が、このような危険に対して防衛の措置を施す努力をしなかったとすれば、それは国家と国民に対する重大な背任と言えるのではないでしょうか。

では我が国の子供たちはこのようなソ連共産主義についてどのように学んでいるのでしょうか。

|

(本文記述)ロシア革命は、資本主義に不満を持ち、戦争に反対する人々に支持され、各国で社会主義の運動が高まりました。こうした影響が及ぶことを恐れた列強は干渉戦争を起こし、日本、アメリカ、イギリス、フランスなどは、シベリア出兵を行いました。革命政府は労働者と農民からなる軍隊を組織し、国内の対立をおさめ、干渉戦争にも勝利しました。 (欄外記述)20世紀半ばまで、ソ連は社会主義の祖国として、欧米や日本では資本主義の問題点を批判する知識人や労働者に支持されました。また、アジアやアフリカでは、列強の支配からの解放をめざす人々が希望をたくしました。(東京書籍『新しい社会 歴史』24年度版、28年度版) |

東京書籍の28年度版では、シベリア出兵について「共産主義への干渉戦争」から更に踏み込み、日本の出兵は「シベリアを自国の領土とするための侵略」であったかのような記述が加えられています。では、シベリア出兵とは何であったのかについて簡単に述べておきます。

ロシア革命は第一次大戦中に起こったわけですが、ロシア国内には革命に伴う混乱と内部抗争が発生し、ロシアは対外戦争を戦う余力を失い、1918年3月、ロシア(ボルシェビキ)は正式にドイツ等と和睦し戦線から離脱してしまいます。連合国側はロシア軍支援物資としてウラジオストックに60万t余の軍需品を集積していました。ロシアの戦線離脱によってその軍需品がドイツ側にわたるのを防止する必要に迫られたため、英仏は日本軍のシベリア派兵を要請してきました。我が国はシベリアへ派兵すべきか否か賛否両論に分かれましたが、結論としてはアメリカの日本に対する警戒感を考慮し「日本は連合国の共同目的に貢献する用意はあるが、全連合国の全幅の支持がない限り、如何なる行動も差し控える」と回答し、派兵には応じませんでした。

ところが5月、モスクワ東方約1000キロのウラル山脈東側にあるチェリアビンスク駅において新たな事態が生起します。折から独墺側に寝返りして東進中のチェコ軍と、独露間の和睦に伴い故国へ向けて西進中の独墺捕虜部隊が衝突、この戦闘が拡大して、チェコ軍と白軍(反共産主義のロシア軍)VS赤軍(ボルシェビキ軍)との戦闘が開始されたのです。チェコ軍が東進していたのは、ドイツ軍の勢力が強いウクライナ方面を経由しての欧州帰還ができなかったため、シベリア鉄道を使いウラジオストックを経由して海路欧州へ帰還、対独戦線へ参戦するためでした。

約4万のチェコ軍は数日の内にボルガ河からイルクーツクまでシベリア鉄道に沿った約5,000㎞の地域の大半を占領、白軍と共にこの広大な地域を支配下に収め、これによって西シベリアの大半とウラルにおけるソビエト地方政権を倒してしまいました。そしてここに一時的ながら「シベリア共和国」という非共産国家が成立しました。このためシベリア出兵がロシア革命妨害のために行われたと見られているようでが、これはチェコ軍と白軍が勝手にやったことで、我が国のシベリア出兵とは無関係です。

チェコ軍の寝返りは英仏等連合国側にとっては降って湧いた幸運であり、チェコ軍の移動の安全を図るため、日本軍のシベリア派兵が不可欠だとして、英仏は再び派兵要請してきました。これに対しても我が国は、シベリアでの軍事行動には「米国の精神上並びに物質上の支持」が必要不可欠だとして拒否します。

英仏は、ロシアの離脱によって東部戦線に向けられていた独墺軍が西部戦線へ転用されることを恐れました。ロシアに代って新たな東部戦線を形成する必要があり、このチェコ軍の活用を企図します。英仏はなんとかアメリカを説得し、日、米、英、仏、支の5カ国による共同出兵となりました。要するにシベリア出兵も、第一次大戦における英仏等への軍事支援の一環として行われたものでした。

シベリア出兵は、我が国とっての戦略目的が曖昧かつ不明確であり、極寒のシベリア平原における作戦行動をとるには十分な作戦準備がなかったことから、得るところ少なく無用な出費と人的損失を被るという悲惨な結果に終わりましたが、チェコ軍は無事ウラジオを出港しました。

3 国際協調の幻想

第一次大戦は大正7(1918)年11月、4年4カ月に及ぶ戦乱に終止符が打たれました。我が国は戦勝国の一員となり、五大国としての地位を確固たるものにしましたが、世界の債権国としての実力を備えたアメリカは、日本がドイツの旧権益を引き継ぐことを決めたベルサイユ条約を批准せず、支那・満洲への地歩を固めつつ、太平洋へ大きく進出した我が国との対決姿勢を強めたのです。

大正10(1921)年から翌年にかけて、アメリカの提案を受けてワシントンにおいて「海軍軍縮と極東・太平洋問題に関する国際会議」(ワシントン会議)が開催されました。海軍軍縮そのこと自体は、建艦競争に苦しんでいた我が国にとって決して不利とばかりは言えないものでしたが、この会議の中で結ばれた四カ国条約(米、英、日、仏)及び全参加国(米、英、日、仏、伊、支、蘭、葡、白)の間に調印された九カ国条約は、その後の日本の進路を一層茨の道へと誘うものとなりました。

四カ国条約(太平洋方面ニ於ケル島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル四国条約並同条約追加協定)は、各国が太平洋方面に持つ属地や領土・権益の相互尊重及びそれに起因する国際問題の平和的処理の仕方について定めたものでしたが、同盟的要素は皆無で言わば毒にも薬にもならない町内会の申し合わせのようなものでした。我が国にとって致命的だったのは、この条約の第4条で日英同盟の廃棄が決められたことで、アメリカが本条約締結を目論んだ狙いはこの一点にありました。イギリスはアメリカの台頭によって世界の覇権から一歩退いたとはいえ依然として大国であり、アメリカの祖国でもあるイギリスが日本と固く結ばれた軍事同盟関係にあることは、アメリカの対日極東政策を実行する上の大きな障害になっていました。現在でいえば、日米同盟が支那の邪魔になっているのと同じような構図です。

更に九カ国条約は、「支那の主権、独立、領土的及び行政的保全の尊重、門戸開放・機会均等主義の遵守」を約定したものであり、支那と満洲に特殊権益を有する我が国にとっては大きな負担となるものでした。東京裁判で日本の平和に対する罪、国際条約違反の根拠の一つとされたのも、満洲事変、上海事変、支那事変における対日非難の根拠としたのもこの九カ国条約でした。アメリカが日本を国際法の面から追い込む道具の一つとされたのです。

ワシントン会議の翌年、大東亜戦争におけるアメリカの対日攻撃戦略の雛型ともいえる「1923オレンジ計画」が策定されます。その骨子は次の通りです。

|

アメリカ海軍は、太平洋の日本領諸島を残らず攻略して日本を孤立させ、日本を取り囲む全海域を制圧し、日本を「海上封鎖」する。アメリカ艦隊は迅速に進撃して日本艦隊を東支那海から追い払い、日本と台湾を結ぶ通商路を絶ち、日本とインド洋・マレーシアなど資源地帯を結ぶ『大動脈=シーレーン』を破断する。 フィリピンの日本陸軍は地上戦で一掃し、台湾は海軍力と空軍力で制圧する。「沖縄」では勝敗を決する水陸両用作戦を展開し、激しい抵抗を抑えて「沖縄を占領」する。追い詰められた日本は、温存していた主力艦の出撃を余儀なくされるが、日本とフィリピンの間で行われる大海戦で、アメリカ艦隊は日本艦隊を壊滅させる。 最後に、「日本本土に空襲」を行い、圧力を加える。日米戦争の終盤では日本の激しい抵抗が予想され、長期戦となり、アメリカ軍の将兵の死傷者はうなぎのぼりに増えるが、日本が完全に疲弊して講和を求めてくるまで、「仮借なき包囲」を続ける」 |

4 ピンク色の支那

コミンテルンは1919年3月、世界の共産化・世界革命の実現を目指す組織として創設されました。ソ連邦が成立する3年前に創設されたということは、コミンテルンとソ連は表裏一体の存在であったことを裏付けるものです。ソ連という国家は資本主義諸国と外交関係を結びつつ、コミンテルンはその国の内部から革命運動を支援する、言い換えれば右手で握手しつつ左手には剣を握り、笑顔で相手国の内乱を画策するというものです。1924年レーニンが死去し、スターリンが一国社会主義論を打ち出すと、コミンテルンは世界赤化よりもソ連の世界政策遂行を支援するために、外国において宣伝・謀略を実行することに重心が移り、各国共産党はコミンテルンの名においてスターリンの命令を忠実に遂行する手足となりました。

スターリンにとっての当面の脅威は、西のドイツ、東の日本であることに一点の疑いの余地はありませんでした。1919年、武装蜂起したドイツの共産革命が完全失敗すると、ソ連は英米仏等資本主義国との連係により日独を個々に撃破する戦略へ移行し、特に日本に対しては支那を活用することを企てました。

1919年5月4日、ベルサイユ会議においてドイツの旧権益であった山東省の日本への移譲が認められると、北京を中心に抗日運動が高まり支那全土へ波及していきましたが、それを横から眺めていたロシア共産主義政権(ボルシェビキ)は、大正8(1919)年7月、1920年9月にそれぞれ第一次カラハン宣言、第二次カラハン宣言を支那に向かって発します。この宣言は要するに過去のロシア帝国時代に支那から奪った権益、不平等条約を全て解消し、支那へ無条件で返還するというものでした。日本との対照は際立っていました。この甘い囁きと微笑に支那は感激し、支那における民族主義と排外運動は過激化していきました。そのターゲットになったのが日本で、日貨排斥など激烈な排日・抗日へと拡大・延焼していったのです。

ちなみにカラハン宣言の実行はどうなったでしょうか。治外法権など物質的利益に関わらないものはその通り実行されましたが、領土や鉄道などの権益については全くの空手形でした。帝政ロシアが愛琿条約、北京条約など武力を背景に支那から奪取した広大なアムール地方と沿海州を、ロシアは今日に至るまでも1㎡とて返還していません。目的を達するためにはどんな嘘言も平気という共産主義の正体を示すものです。

阿片戦争以来300年近く西欧列強の帝国主義的進出に苦しめられてきた支那の一部指導者や知識人、学生達は急速に共産主義に親近感を抱き、支那共産化の土壌を育て、1921年7月には上海フランス租界において、支那共産党の成立大会が開かれました。しかし、当時の共産党員はどんなに多く見積もっても百名以下に過ぎず、とても支那の政治を左右できる存在ではありませんでした。そこでコミンテルンが目を付けたのが、支那の最高実力者孫文でした。孫文もカラハン宣言の甘い囁きに魅入られた一人でした。1923年1月、孫文とコミンテルンの手先であるソ連外交官ヨッフェとの間に共同宣言が合意され発表されます。その宣言内容は、支那の共産化を否定しつつ、支那の国民的統一と完全な国家的独立を謳ったものであり、ソ連がそれを援助するという極めて穏やかな内容でしたが、結果として「連ソ容共」を認めるものでした。

1923年6月、「国共合作」が成立し、支共第3回全国大会において「国民党が国民革命の中心勢力であること」が採択されます。国民党が自らの組織の中にその体を蝕む吸血虫を取り込んでしまったのです。

1923年8月、蒋介石は孫文の命を受け訪問団長として訪ソし、その政治・軍事・党務の実情を視察しました。12月帰国した蒋の視察報告は極めて正鵠を射たものであり、共産主義の野望と策略を見抜き、孫文の唱える三民主義(民族・民権・民生主義)とは到底相容れないものであること、コミンテルンの世界革命は、東洋民族の独立運動にとって、むしろ西洋の植民地政策よりも一層危険なものであることなどを指摘したものでした。

孫文は蒋の報告を聞いて、取り越し苦労に過ぎると評し「支共を国民党の指導下に置くことによって彼等の妨害を防止できる。ソ連は国民党を、支那革命を指導する唯一の政党と認め、共産党員に対して国民党に加盟してその指導に服するように勧告している」などと述べて、連ソ容共の路線を変えませんでした。コミンテルンの計画は周到を極めたものでした。蒋介石が訪ソし留守にしている10月、コミンテルンからボロヂンという高級工作員が支那へ派遣され、孫文への念入りな洗脳工作がなされていたのです。ボロヂンは孫文の心を捉え、国民党の最高顧問に抜擢されました。ボロヂンに魅入られた孫文の耳に蒋介石の報告が入らなかったのは当然かもしれません。

このようにして国民党組織は共産党方式に改組され、国民党の中に共産分子が多数入り込み、しかも国民党の要職につきました。致命的だったのは、国民党軍の将校を養成する黄埔軍学校(広東省)がボロヂンの指導の下に設立され、ソ連から軍事教官が派遣されて、政治教育も含めたソ連式の軍幹部養成がなされたことでした。軍学校長は蒋介石でしたが、教授部副主任と政治部副主任にそれぞれ共産党幹部の葉剣英、周恩来が就任しました。黄埔軍学校の設立は、国民党軍の司令官級ポストに休眠スパイが多数潜伏する要因を作り、後に第二次上海事変を惹起・拡大せしめ、大東亜戦争後の国共内戦において多勢の蒋介石軍が少数の共産党軍に大敗する一因となりました。

1925年孫文が北京に客死すると(この頃孫文は「連ソ容共」、「国共合作」が失敗だったことに気付いていた模様)、1926年軍事力を掌握した蒋介石は支那統一のための北伐を始動、1928年6月北京に入り一応の完成を見ます。この北伐の過程で、国民党軍は我が国を初め諸外国の居留民と権益財産に対して幾多の無法行為を行いました(南京事件、漢口事件、済南事件等)。その軍の無法行為の陰には必ずと言っていいほどの共産分子の策動がありました。満洲事変への途は、「ある日突然」起きたのではなく、激烈な排日運動と赤色テロに彩られた無数の出来事の積み重ねの中に準備されて行ったのでした。

|

|

支共軍(紅軍)が未成長な段階での北伐に反対していた支共は、北伐開始が決定するやコミンテルンの指令によって態度を一変させ熱心な北伐支持へ転換しました。北伐を利用してその進軍経路に沿って農民運動、労働運動を興し、北伐軍の通り過ぎた地域に共産党の政治勢力を扶植せよというのがコミンテルンの指令でした。しかしその成果に増長した支共は蒋介石と対立、国民党左派の汪精衛にも見放されて、1927年7月、第一次国共合作は崩壊します。

Ⅱ 張作霖爆殺事件

1 事件概要

蒋介石の北伐の対象は北洋軍閥であり、その最大勢力は奉天軍閥の張作霖でした。我が国は張作霖が蒋介石軍に完全敗北すれば、国民政府軍の力が満洲へ及び、共産分子を抱えた国民党によって防共の防波堤である満洲が接収されることを恐れ、張作霖に平和裏に北京を明け渡すよう勧告していました。北伐軍が北京に迫る1928年6月3日深夜、張作霖は蒋介石軍との戦いを避け満洲へ帰還します。

張作霖大元帥とその幕僚らを乗せた特別列車は、北京駅から天津、山海関を経て渤海湾に沿って北上し、翌6月4日払暁、奉天に近接する新民府を抜け、終点奉天・瀋陽駅へあと1キロ残す地点に差し掛かった時、列車が爆破され、張作霖は瀕死の重体、2

当時この事件は「満洲某重大事件」と報道され、終戦直後まで事件の内容が明らかにされることはありませんでしたが、戦前・戦後を通じなんとなく犯人は河本大作大佐の指揮する関東軍の軍人グループによる暗殺テロと断定され、関東軍の謀略説が定着していました。もし日本軍官憲の一部による暗殺事件だとすれば、一国の首相・大統領にも相当する外国要人を日本官憲が謀殺したことになり、閔妃暗殺事件(明治28(1895)年)とは比較にならないほどの日本近現代史に刻まれた大汚点と言えるものです。国際法どころか国内法の刑法によっても裁かれるべき事件であり、河本大佐以下当時の関東軍の軍人が一要人の暗殺によって事が有利に進展するなどという浅薄極まる考えを持っていたとしたら、戦前の日本人及び軍人の教育そのものに大きな問題点があったと言わざるを得ません。

当時この事件は「満洲某重大事件」と報道され、終戦直後まで事件の内容が明らかにされることはありませんでしたが、戦前・戦後を通じなんとなく犯人は河本大作大佐の指揮する関東軍の軍人グループによる暗殺テロと断定され、関東軍の謀略説が定着していました。もし日本軍官憲の一部による暗殺事件だとすれば、一国の首相・大統領にも相当する外国要人を日本官憲が謀殺したことになり、閔妃暗殺事件(明治28(1895)年)とは比較にならないほどの日本近現代史に刻まれた大汚点と言えるものです。国際法どころか国内法の刑法によっても裁かれるべき事件であり、河本大佐以下当時の関東軍の軍人が一要人の暗殺によって事が有利に進展するなどという浅薄極まる考えを持っていたとしたら、戦前の日本人及び軍人の教育そのものに大きな問題点があったと言わざるを得ません。河本主犯説にはかなり良くできた具体的な史料が無数といっていいほど揃えられており、本人の「自白論文」と称されるものまであり、殆ど疑う余地のないかのような説明がなされてきました。しかも当時の田中義一内閣も陸軍首脳も宮中(天皇陛下)も、河本主犯の関東軍陰謀という一点だけは共通の認識にありました。現に、河本大佐:停職、時の関東軍司令官:予備役編入などの行政処分が下され、田中首相自身が処分問題を巡って陛下への食言を咎められて引責総辞職しています。それに加えて、河本の遺族たちまでが河本主犯を信じているのですから、異論を差し挟む余地はつい最近まで全くありませんでした。

2 河本主犯説への異論

ところが1991年ソ連の解体に伴い、旧ソ連の諜報機関やコミンテルンが関与した機密文書が一部公開されるに及び、河本大佐主犯説に対する異論が噴出しました。我々がそれを知ったのは平成17(2005)年11月に出版された『マオ━誰も知らなかった毛沢東』という本によってでした。その第16章「西安事件」に次のように書かれており、日本人の耳目を驚かせました。

|

張作霖爆殺は一般的には日本軍が実行したとされているが、ソ連情報機関の史料から最近明らかになったところによると、実際にはスターリンの命令に基づいてナウム・エイチゴンが計画し、日本軍の仕業に見せかけたものだという。 |

ナウム・エイチゴン(1899~1891)というのは、当時支那・満洲を統括する上級諜報員でソ連副領事が表の顔で、裏ではスターリンの命を受けて謀略活動に従事していた人物でした。後に、トロツキー暗殺の指揮をとったのもこの男です。最終階級は国家保安少将でした。

河本主犯説に何かしっくりこないものがあると感じていた人々の間に、この衝撃的な情報を契機にもう一度張作霖爆殺事件を見直す動きが活発化しました。第一の疑問は、日本の官憲が暗殺テロのような卑劣な手段を使うことの不自然さ、第二に目的・動機が曖昧なこと、第三にこの暗殺によって満洲における抗日・排日が激しくなり、損をしたのは日本、得をしたのはソ連と蒋介石であったこと、第四に、爆殺方法に矛盾があることなどでしたが、最も重要なのは第三の得をしたのはソ連だということです。

コミンテルン陰謀説に加え、息子の張学良にも疑いの目が向けられるようになります。張学良は1901年6月4日生れ、即ち昭和天皇と同年齢27歳です。偶然にも爆殺事件の日が誕生日で、4日の晩、このとき張作霖は既に死体と化していましたが、知らないふりして北京で盛大な誕生パーティーを催していました。愛新覚羅溥傑もその席上にあり、張学良には少しも慌てた様子はなく、張作霖の大番頭・楊宇霆(ヨウウテイ)などの奉天軍閥の最高幹部達も出席していたと述べています。張学良に父親の死は伝えられていたことは間違いありません。

張作霖爆殺から4日後の6月8日、蒋介石軍の先鋒部隊が北京へ入城し、北伐は完了します。張学良は変装して北京を脱出、奉天に帰ると6月17日一切の軍事行動の停止を宣言します。6月21日張作霖の死亡を公表、その2日後葬儀を執行し、東三省保安総司令に就任し、父・張作霖が終始一貫敵対してきた蒋介石に対し、一朝にして和平を宣言しました。蒋介石が北京に入ったのは7月3日でした。

それもそのはず、前年の1927年7月、張学良は密かに国民党に入党していたのです。その事実は平成18(2006)年、「産経新聞」が報じた「蒋介石日記」の公開記事によって明るみにされました。後年のことになりますが、張学良は国民党員でありながら更に共産党への入党申請もしていたということも分かりました(スターリンの認可を得られず入党はせず)。

昭和3(1928)年12月29日、張学良は奉天城内外に一斉に青天白日旗を掲げ、易幟を断行します。満洲が完全に蒋介石の支配下に入ったことを内外に宣言したのです。蒋介石はこの年10月10日に国民政府主席に就任していましたが、張学良は既にこの段階で国民政府委員に任じられ国民政府の閣僚の一人となっていました。

以上のような張学良の裏切り的な一連の行動から憶測されることは、「張作霖の排除」に張学良が一枚かんでいたとしても決して不思議ではないということです。

3 張作霖暗殺の目的・動機

一国の首相にも相当する人物を暗殺せんとする事件ですから、当然確たる目的・動機があるはずで、単なる思いつき程度のテロではない筈です。また、暗殺に成功した場合、失敗した場合の爾後の行動計画もあったはずですが、それは余りにも杜撰かつ不明瞭で確かな計画に関する証言は残っていません。

まず河本大作主犯説の動機について見てみます。河本説を頑なに主張する秦郁彦氏がその有力な根拠としている河本の親友・磯谷廉介中将(陸士16期、陸大27期、当時中佐:参謀本部支那班勤務)へ送られた書簡(昭和3年4月28日消印)は次のような内容です。

|

…(前略)・・・満蒙の現状は、支那側益々横暴、実情に直面すると黙過し難きもの多し。而してその原因は、日本軍閥が余りにも彼等を増長せしめたきらいなきにあらず。満蒙の問題は、理屈では誰もできぬ。少しくらいの恩恵を施す術策も駄目なり。武力の外道なし。…(中略)… 張作霖の一人や二人ぐらい、野タレ死にしても差し支えないじゃないか。今度という今度は是非やるよ。止めても、ドーシテモ、やってみる。満蒙解決のために、命を絶たることは、最大の希望でもあり名誉なことだ。…(後略)… |

河本大佐は若い頃からやんちゃなところがある豪放な性格だったようですが、当時関東軍高級参謀の職にあって45歳の分別盛り、幼年学校、士官学校(15期)、陸軍大学校(26期)を出たエリート将校です。この書簡には他にもたくさんのことが書かれていて大半は普通の文面ですが、下線部分はチンピラやくざが書くような品性に欠ける文章です。河本大佐のものではないと断言することはできませんが、しっくりとはしません。また天皇の軍隊を高級将校たる河本大佐が支那馬賊の如く「日本軍閥」と書くのもいただけません。

これも秦氏が有力な証拠の一つとしているものですが、河本は昭和17(1942)年、満洲建国大学教授で歴史学者であった森克己の取材に応じ、次のような談話を残したといいます。

|

支那軍というものは、いわば親分子分の関係のものであるから、親分さえ斃してしまえば、子分は自ずから散り散りになってしまう。この緊迫した際にとるべき手段としては、先ず親分たる張作霖を斃して、彼等の戦意を挫くより外に途はなしとの結論に達した。(『満洲事変裏面史』森克己著)。 |

上記談話は口述したものを記録した文章です。河本がどういう心境で語ったのかわかりませんが、爆殺事件から14年後に語られたものであることを考慮する必要があります。河本は事変後停職そして予備役に編入されましたが、真崎甚三郎、荒木貞夫、南次郎など陸軍の重鎮の支援があったのでしょう、昭和7年に満鉄理事、昭和11年に満洲炭鉱㈱の理事長、昭和17年には山西省の国策会社山西産業㈱の社長に就任、終戦を現地で迎え、昭和24年支共軍に逮捕され、昭和28年獄死します。つまり前記口述は河本が山西産業社長の立派な椅子に座っていた時のものです。陸軍を離れてからのこのような河本の順風満帆の職歴は陸軍の支援即ち張作霖暗殺の手柄として与えられたものと見るのが妥当です。河本には真偽は別として張作霖爆殺主犯の役を演ずるしかなかったように思えてきます。つまり、当時の河本にとって張作霖爆殺は世間に隠さなければならない犯罪歴ではなく、世間に誇るべき功績になっていたということです。

さて前記口述内容ですが、関東軍高級参謀の言うことにしては余りにも幼稚とは言えないでしょうか。戦国時代以前の如く大将の首を取ったら戦いが決着するみたいな話であり、満洲情勢に詳しかった元大佐・河本の発言としてこれほど似つかわない内容はありません。勿論、森教授が口述を捏造したというのではなく、教授のインタビューに対して河本が真面目に応じていないというのが真相に近いと思います。

河本主犯説を支持する人たちは、張作霖一人を斃せば満蒙問題が日本の有利な方向に展開・解決するというのが爆殺動機だとしていますが、常識的に見てもその論拠は極めて薄弱です。張作霖は20歳の時、日清戦争に従軍、敗戦後帰京して遼西で保険隊と言われる自警団を組織して、いわゆる馬賊の頭領となります。作戦能力があったようで他の馬賊を討伐して頭角を現し、1902年に清朝の奉天将軍の麾下に入ります。日露戦争においては、ロシア軍の密偵として日本軍の状況をロシアに売るスパイ業をやっていましたが、日本軍に捕まり危うく処刑されそうになります。児玉源太郎総参謀長は処刑を厳命しますが、参謀田中義一中佐らの必死の助命嘆願によって九死に一生を得、その後は満洲平野で日露が激戦を繰り返す中、日本側を支援する活動を展開しました。

張作霖 |

|

清朝が滅び、袁世凱が中華民国大総統になると、張作霖の部隊は、陸軍第27師(師団)となり、彼はその師長(師団長)として陸軍中将に任命されます。このような彼の経歴から張作霖は基本的には親日・反ソ的であり、日本側も彼を支持し続けていました。叩き上げでのし上がってきた苦労人であり、当然ながらその判断基準は、常に現実の利益であり、自らの利益に適うか否かにあったでしょう。満鉄併行線の敷設に着手するなど反日的政策もとったため、関東軍の中にはあの男は信用できないとして張作霖を警戒視する者も少なくありませんでした。

張学良は1901年作霖の長男として生れ、幼少のころから英才教育を受け、眉目秀麗の青年に成長していました。張作霖が死んだ時(58歳)、学良は既に27歳であり、軍学校を優秀な成績で卒業し、更に父親の下で実戦と軍歴を重ね、1927年には陸軍大将となっていました。つまり、張作霖にはいつでも事業を継承できる立派な後継者がいたのです。しかもその後継者は、少年時代に辛亥革命後のナショナリズムの洗礼を受け、「二十一カ条要求」への反対運動に参加していました。父親よりも遥かに反日的素質が強いことを知らない関東軍幹部はいなかった筈です。とすれば、張作霖を除いても奉天軍閥は簡単には潰れない、むしろ「狼を追って虎を招くことになる」と普通の知能のある人間なら考えることができます。

現実は、更に我が国にとって苛酷でした。蒋介石から東北辺防総司令官に任命された張学良は、激しい排日運動を展開し、満鉄に対しては2本の併行線を完成させ、日系の工場を襲撃して閉鎖を命じ、設備を破壊、更に鉱山採掘を禁止して坑道を破壊しました。張学良の「国権回復運動」と称する排日活動はエスカレートし、日本人の「土地商租権」の否定、旅順・大連の租借権回収、日本人による森林伐採、鉱山採掘の禁止、関東軍の撤兵要求、満鉄の接収など清朝政府や袁世凱政府と結んだ過去の条約をことごとく否定する行動に出るといった状況へと予想以上の情勢悪化へ進んだのです。

さらに、河本大作の名で戦後『文藝春秋』に「河本手記」なるものが発表されました。しかしこれは河本の妻・久の弟・平野零児が河本の言を聞いて、河本の死後文字に下ろしたものであることが後年になって明らかにされました。その内容は次のようなもので、前記森教授のインタビュー内容を出るものではありません。因みに平野は、戦前治安維持法で数度逮捕され、しかも支那の収容所から帰国したという経歴の持ち主で、洗脳されていた可能性が十分あります。

|

一人の張作霖が倒れれば、あとの奉天派諸将といわれるものは、バラバラになる。今日までは、張作霖一個によって、満洲に君臨させれば、治安が保たれると信じたのが間違いである。 巨頭を斃す。これ以外に満州問題解決の鍵はないと観じた。一個の張作霖を抹殺すれば足りるのである。 (『文藝春秋』昭和29年12月号) |

この他には、河本が昭和24年支共軍に逮捕された際の供述調査があり、平成9年11月号「This is 読売」に掲載されました。ただしこれも二十数年後、支共によって作成された文書で信憑性には大きな疑問があります。

|

関東軍の村岡長太郎司令官は、奉天で局部的にでも衝突が発生したら、強引に介入するハラだったが…衝突の発生を防止するために、張作霖を暗殺し、張軍の指揮系統を撹乱することにしたのだ。 関東軍司令部は、竹下義晴参謀を派遣し、北京公使館付武官の建川美次少将と駐天津軍司令官の鈴木一馬少将に張作霖暗殺を依頼した。事前に挨拶に来た竹下とこの件を話し、私は反対だと伝えた。 そこで私を中心に役山中佐、尾崎少佐、菅野少佐、川越大尉らと共に一緒に問題解決の方法を検討した。 |

このように河本主犯説を匂わせるたくさんの証言等が残されていますが、そのすべてが張作霖の暗殺を企図したところで終っており、実行したとは言い切っていません。

陸軍中央は、事件から約3週間後の昭和3年6月26日河本を東京へ召還し数日の事情聴取を行いました。調査を担当したのは、白川陸相、畑次官、南参謀次長、荒木貞夫第一部長とういう陸軍中枢の最高幹部でした。この調査では、河本は一切の関与を否定しています。

4 コミンテルン説の検討

ソ連には、本事件以前に張作霖の殺害計画を実行した前科がありました。それは張作霖爆殺事件の2年前の1926年9月末の頃です。暗殺計画は、奉天の張作霖の宮殿の音楽会場に時限爆弾を仕掛けるというものでした。その指揮官はサルヌインという高級工作員で、ゾルゲの前任者でした。その計画は、サルヌインの部下が東清鉄道の満洲領の最終着駅である綏芬河で運搬中の爆発物を支那官憲に発見され、逮捕されて失敗に終わりました。

ソ連が張作霖を暗殺しようとした動機は明明白白としています。張作霖は鮮明な反共主義者であり、ソ連の東清鉄道を威嚇射撃したり、ソ連の鉄道関係者を逮捕したりして反ソ連を前面に押し出す政策をとっていたからです。

第1回目の暗殺計画が発覚したことで、張作霖は益々共産主義への憎しみを強めます。翌1927年3月、南京において外国領事館や居留民が襲撃・虐殺される南京事件が起きると、日本を含む列強は、北京を支配下に置く張作霖に対し、北京に波及することを防止すべくしかるべき厳重措置を取るよう勧告しました。南京事件の背後には支那共産党とソ連があり、国民党内の共産分子によって惹き起された可能性が高かったことから、4月6日、張作霖は北京のソ連大使館宿舎の捜索とロシア人・支那人80名以上の大量逮捕を敢行し、武器や共産党の宣伝物などを多数押収しました。

4月10日、駐北京ソ連大使は本国に召還され、ソ連は支那との国交を断絶、ソ連は張作霖に圧力をかけるためにモンゴルに大砲、弾薬、毒ガス、航空機を集中させました。ソ連大使館宿舎で押収された書類には、共産党の支那における工作活動、4,120名に及ぶ宣伝部員等の名簿やイギリス、フランス、日本に対する反抗的策動を目的とする委員会の調印文書など共産化の陰謀を示す書類等がありました。その内容はイギリス下院においてチェンバレン外相が公表し、英政府はさらにロンドン市内にあるソ連の貿易・金融関係の事務所を強制捜索し、政治・軍事上の重要な機密文書書類を押収しました。イギリスとソ連との国交は5月27日断絶しています。張作霖の反共行動は欧米へも波及し、ソ連の対列強外交さえも著しく害したのです。

つまりソ連・コミンテルンにとっては、張作霖は決して許されざる存在となっており、張作霖暗殺の動機は有り余るほどあったと言えます。

さて平成17(2005)年に出版された『マオ━誰も知らなかった毛沢東』の論拠が何であったのかが気になります。2000年、ドミトリー・プロホロフという1961年生のロシア人作家が『GRU帝国』(アレキサンドル・コルパキジとの共著)を出しました。この『GRU帝国』に次のような記述があります。

|

1927年の終わりに上海で行動を開始した非合法諜報機関は、サルヌインが率いていた。彼の補佐をしていたのがヴィナロフであり、伝書使をしていたのがヴィナロフの妻ガリーナ・レベジェワであった。彼女は北京のソ連大使館で暗号手として働いていた。 サルヌインは自身の活動をごまかすために、貿易商を経営していた。この商社には北京支社があり、支那の殆どすべての主要港と多くの都市に貿易を扱う代理人が置かれていた。 サルヌインの組織はモスクワが関心を抱くような軍事的、経済的、そして政治的な情報を集める傍ら、ソ連から支那への武器輸送、及びそれを支那共産党へ引き渡す役割を担っていた。 サルヌインの諜報機関で行われたもっとも困難でリスクの高い作戦は、1928年、北京の事実上の支配者であった張作霖を処分することであった。 張作霖は長年にわたって権力の座におり、日満、ソ連、孫文政府の利害対立をうまく利用していたが、彼自身は1926年から27年のボロヂンの活動の結果(支共組織の創設)に対しひどく不満を抱いていた。 東清鉄道の通常の機能は、ソ連側で働く者と張作霖側との絶え間ない戦闘によって著しく脅かされていた。それゆえモスクワでは張作霖を処分すること、その際に日本軍に疑いが向けられるようにすることが決定された。 この作戦をサルヌインに知らせるために、エイチゴンが指名された。指示された特殊任務は成功裏に終わった。 張作霖は北京―ハルビン(奉天の間違い)間を鉄道で移動するうち、専用の特別列車の爆発によって死亡した。サルヌインとヴィナロフは1929年の春にモスクワに召還された。これはソ連と蒋介石及び張学良の部隊が東清鉄道を巡って武力衝突する直前のことである。 |

『GRU帝国』の作者プロオロフは、この本が出版された当時39歳ですから、当然ながら上記の情報は誰からか得たものになります。プロオロフが『GRU帝国』の重要参考文献としてその名を挙げたのが、ドミトリー・ヴォルコゴーノフというロシア人歴史家で、プロオロフがソ連特務機関に努めていた時の上司でした。ヴォルコゴーノフは、張作霖暗殺のあった1928年生で、博士号を持つ陸軍大将という高官でした。冷戦が終焉しソ連邦が解体された1991年には63歳ということですから、解体直後にヴォルコゴーノフは政府や軍の機密資料にアクセスできる立場にいたことになります。プロオロフがヴォルコゴーノフから張作霖暗殺に関する情報を得たという確かな証拠はありませんが、『GRU帝国』に書かれた上記文章の内容の出所はヴォルコゴーノフ以外には考えられず、そうだとすればコミンテルン説は真実に最も近いところにあると言っていいでしょう。

5 第三国からの視点

当時、世界で最も強力な情報網を持っていたイギリスはこの事件をどのように観たのでしょうか。2007年、イギリス公文書館が過去の外交文書等に関する大幅な情報開示を行いました。それによって以下に示すような新たな歴史の断面が見えて来たのです。

駐日イギリス大使館では、情報収集を続けた結果、殺害の動機を含めて日本側が極めてあっさり犯行を認めたのを奇異にさえ感じていました。駐日イギリス大使館付武官ヒル大佐は、次のようなメモを本国へ送っています。

|

1929年2月に日本の国会で、この問題(張作霖爆殺事件)についてさんざん質問攻めにあったにも拘らず、首相も陸相も日本の無実を示す証拠を出さなかったし、無実を主張することもしなかった。 |

事件の約1カ月後の昭和3(1928)年7月3日、北京駐在イギリス公使は、本国宛に次のような公電を打っています。

|

(犯人は)ソビエトのエージェント、蒋介石の国民党軍、張作霖の背信的な部下など多岐にわたる。日本軍を含めた少なくとも四つの可能性がある。どの説にも支持者がいて、自分たちの説の正しさを論証しようとしている。 |

駐日イギリス大使も、本国外相宛に、北京駐在公使と同様の不可解さについて報告文書を送っています。

イギリス公文書館所蔵の「張作霖の死に関するメモ」には概ね次のようなことが記されています。

|

a. ソ連は日本に劣らない満洲進出・開拓計画を持っていた。 b. 1927年4月の在北京ソ連大使館襲撃以来、張作霖は万里の長城の内側でも外側でも、自らの支配地でソ連に最も強硬に反抗してきた。 c. ソ連は張作霖と日本を反目させ、間接的にソ連自身の計画を進展させたいと願ったうえでのことだった。 d. 満洲で張り合うソ連と日本の野望は、張作霖がある程度両国を争わせるようにした側面がある。ソ連も日本も権益保護のため開戦する覚悟は今のところないが、必然的に支那を犠牲にして何らかの暫定協定を結ぶことを望んでいる。従って、張作霖の強い個性と支那での権利を守ろうとする決意は、ソ連が満洲での野望を実現する上での一番の障害であった。そのため張作霖の排除と、それに代る扱いにくくない指導者への置き換えは、ソ連にとって魅力的な選択肢であったと思える。 |

このメモは、イギリスの情報活動がこの事件にソ連の深い関与があることを注意深く見守っていたことを示しています。決定的な証拠はまだないと言いながらも、「ソ連が引き起こした可能性には、一定の形跡がある」とはっきり述べている文書もあります。

6 河本主犯説の絶対矛盾

|

|

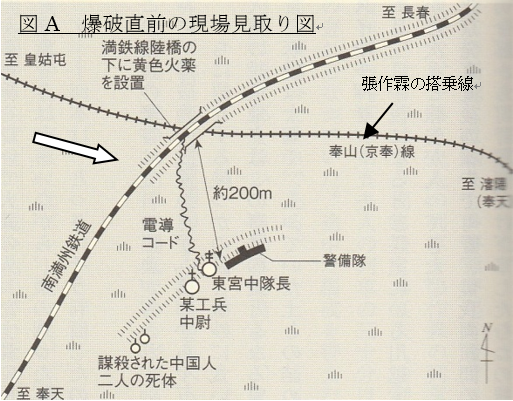

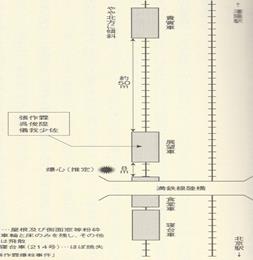

しかし、それはまた河本主犯説を否定する両刃の剣ともなっています。というのは、この爆破工作の細部と爆殺現場の状況が著しく違っているからです。河本らが行ったとされる爆破工作の現場見取り図は、図Aのとおりです。そして河本らの証言に基づいた爆破直後の現場図が図Bです。河本主犯説においては、この両図で明確にしているように、爆発物を京奉線の線路脇、満鉄線との交差地点から15mほど奉天よりの場所でした。この地点に置かれてあった土嚢の中味を火薬に取り換え発火コードを引いたという証言があり、秦郁彦もほぼ同様の指摘をしています。

ここで約200kgの爆薬を爆発させたらどうなるのでしょう。先ず爆薬を置いた地面には大きな穴が開く筈です。そしてレールも一部が歪んでしまう筈です。次に爆風で客車の左脇腹が吹っ飛び列車は右側に横倒しになるでしょう。

ところが事件後にすぐ撮影された全ての写真は、上記の設定を完全否定しています。地面に穴はなく、レールは無事で、列車は右側ではなく左側にやや傾斜して止まっています。

現場写真から見ると、京奉線の線路がほぼ無事なのに対し、交差して上を通る満鉄線のレールが京奉線に垂れ下がって、爆発の力が下方よりも上方に集中していることを示しています。現場調査にあった斎藤久・関東軍参謀長も「爆薬の位置は、橋脚上部付近か又は列車自体に置かれたものと推定できる」旨の報告書を提出しています。

奉天領事館も直ちに内田領事以下数名を現場へ急行させ、奉天政府と合同現場検証を行いました。その文書は本省へ報告されましたが、なぜか陽の目を見ることのないまま葬られたようです。幸いにもその文書は当時外務省参与官、政務次官の松本忠雄の手によって筆写された「松本記録」の中に残っており、外務省外交資料館に所蔵されていました。その中の「爆破の原因」について言及されている記述は次のようなものです。

|

調査の結果、被害の状況及び程度より推し、相当多量の爆薬を使用し、電気仕掛けにて爆発せしめたるものなるべく。爆薬は橋上地下又は地面に装置したものとは思われず、又側面又は橋上より投擲したるものとも認め得ず、結局爆薬は第80号展望車後方部ないし食堂車全部付近の車内上部か又は、橋脚鉄桁と石崖との間の空隙箇所に装置せるものと認めたり。 外部より各車輌の位置を知ること頗る困難に拘らず、爆発が殆ど其の目標車輛を外れざりし事実より推察し、本件は列車の編成に常に注意し、能く之を知れるものと認められる点は、本件真相を知る有力なる論拠たるべしと思考せられたり。(注)右に対し支那側は爆薬装置箇所については明確なる意思表示を避けたり。 昭和3年6月21日 |

イギリスは暗殺状況をどのように分析していたのでしょうか。在奉天イギリス総領事は、事件翌日既に次のような内容の報告書を北京駐在公使宛に報告しています。

|

張作霖特別列車は機関車2両と客車18両を連結し、客車のうち3両(貴賓車、食堂車、寝台車)が張作霖の専用だった。 爆薬は食堂車の内部か上方で爆発して、食堂車を完全破壊し、貴賓車と寝台車を炎上させた。貴賓車と寝台車は落ちて来た陸橋の瓦礫によってひどく破損している。━私見では、鉄道の赤帽のふりをした共産党員が列車に爆弾を取り付けるか、置く機会はあったと思われる。 |

さらに6月9日の報告は次のようなものです。

|

奉天にいる多くの専門家は、爆発が列車の上で起きたこと、即ち日本の資産で日本兵に警備された満鉄の架橋そのもので起きたという意見で一致した。そうした意見は、破壊された車両から得られた証拠や、破壊された欄干や橋脚から得た証拠に基づいている。 |

以上のイギリスの分析は、爆発が列車下部(線路脇)ではなく、列車上部で起きたことを主張するものです。

駐日イギリス大使館付武官ヒル大佐は、1928年12月15日、本国宛に「張作霖の死に関するメモ」と題した下記の中間報告書を送っています。

|

調査で爆弾は車両の上部または中に仕掛けられていたという結論に至った。ゆっくり作動する起爆装置、ないしは電気仕掛けで点火されたと推測される。 ソ連にこの犯罪の責任があり、犯行のために日本人エージェントを雇ったと思われる。決定的な判断に達することはできないにしても、現時点で入手できる証拠から見て、結局のところ日本人の共謀があったのは疑いのないところだ。 |

以上のことから言えることは、仮に河本グループが爆発物を線路脇に置いて発火に成功したとしても、その爆発は地面に穴を開け、レールを歪め、張作霖の乗った列車を破壊炎上させ、張作霖を死に至らしめることはできなかったことは疑いなく、ほぼ同時に爆発した列車の上部または内部天井付近に設置された別の爆発物によって張作霖爆殺の目的が達せられたことになるということです。従って、真犯人は河本グループ以外に存在したことになり、河本ら関東軍軍人たちは自分たちの計画が失敗したにも拘らず、その計画が成功したと信じ込んでいるということになります。

秦郁彦氏らが主張する「京奉線路脇に置かれた土嚢に詰め込まれた黄色火薬による爆殺」という工作では説明できない爆破現場の状況は、それ程専門的な知識や深い検証を必要とするものではありません。殆ど一目瞭然です。ですから、現代日支関係史を専門とする島田俊彦氏は、その著書『近代の戦争第4巻満州事変』(1966年4月)において、「6月2日の夜、爆薬や電線などを積んで、僅かな人影と共に密かに奉天の日本守備隊兵舎の裏門を出て行く一台の荷車があった。間もなく荷車は、満鉄線が京奉線と、奉天西北部で立体交差する地点に到着すると、梶棒が下ろされた。京奉線の上を通る満鉄線の鉄橋は、二つの煉瓦積みの橋脚で支えられていたが、一行は夜陰に乗じてその橋脚の上部に60キロ内外の黒色火薬を装着した」と叙述しています。島田氏は根拠を示していないので、断定はできませんが、この根拠となった史料は実行犯の一人とされる川越守二大尉の遺した「川越手記」と呼ばれるもので、「6月2日の夜、河本大佐は工兵第20大隊の中尉を同行して、満鉄クロスの満鉄の鉄橋に爆薬の装置を終り、午後10時頃旅館に帰った」とする記述だと推察されます。これは奉天日本領事館やイギリス情報部の分析に合致しており、爆殺現場検証に合致する爆発工作です。

しかし爆破されたのは6月4日早朝ですから、6月3日の日の出から日没までの丸1日間、爆発装置が橋脚に装着されたまま放置されることになります。張作霖軍による警備の厳しかった状況下では発見される可能性が極めて高く、あり得そうにない推論だと思われます。

7 張作霖暗殺の真相は何処に

現在私たちが張作霖爆殺の犯人として考えられるのは、次のパターンです。

A 河本大作主犯関東軍将校主犯

-1 関東軍単独

-2 共産党従犯

B コミンテルン主犯

-1 コミンテルン単独

-2 河本大作他関東軍将校従犯

-3 張学良従犯

-4 関東軍将校・張学良共同従犯

C 張学良主犯

-1 張学良単独

-2 コミンテルン従犯

『大東亜戦争への道』の著者中村粲氏でさえ「張作霖は関東軍一部将校によって爆殺された」と明記し、秦郁彦氏は「99%関東軍の仕業」と今なお主張し続けています。中村氏は『マオ』などの新しい情報が出る前に亡くなりましたので仕方がありませんが、秦氏は新たな史料発掘にも拘らず、頑なまでに「A-1」だと決め付け続けています。しかし、当時の満洲・支那の状況を率直かつ広視野に見れば、この事件はそれほど単純なものではなく、複合的なものというのが真相に近いと考えるべきではないでしょうか。

とはいえ現段階では、張作霖爆殺事件の真相は未だ霧の中にあります。ただし、従来から言われてきた河本グループによる爆殺工作だけは、様々な虚言の上に積み重ねられてきた虚構である疑いが濃く、河本ら関東軍将校の一部の関与があったにせよ、それは従来説とは異なる形での関与であったとしか考えられません。これ以上の事実の確定は、ロシア政府による更なる情報公開などによって決定的な史料が発見されない限り困難と思われますので言及はここで止めたいと思います。

Ⅲ 満洲事変へ

1 革命外交

張作霖爆殺事件の後、ピンク色に染まった国民党の勢力は公然と満洲へ波及し、張学良の国権回復運動によって満州における排日・抗日は益々激しくなっていきました。国民党政権は張学良の国権回復運動と足並みを揃えて「革命外交」なる自儘に過ぎる外交政策を標榜します。革命外交とは、支那側の一方的な通告で一切の不平等条約を廃棄できるとする甚だ勝手な政策で、国際法・国際慣例を完全無視するソ連式外交の匂いがします。昭和3(1928)年7月7日、国民政府は明治29年締結の日清通商航海条約の無効を通告してきました。そして12月、張学良は易幟を断行します。

日本では昭和4年7月2日、浜口内閣が成立し、第二次幣原外交が始まりました。対支外交については刷新が緊要であるとして「日支の国交を刷新して善隣の誼を敦くするは刻下の一大急務に属す」と謳い、日支友好政策を打ち出します。そして昭和5年5月6日、支那の関税自主権を承認し、日支関係は好転したかに見えました。

2 満州赤化と排日暴動

張作霖爆死の翌月、支那共産党はモスクワで大会を開き、土地革命推進による労農大衆獲得の方針を確立、満洲への共産党細胞拡充工作を推進し、11月には支那共産党満州委員会が発足します。国民党と張学良が激しい排日・抗日運動を展開していたにも拘らず、それさえ「売国外交」だと非難し、満洲の民衆により一層の排日を呼びかけました。

満州の共産主義者たちは朝鮮人の反日団体等とも提携し、昭和5年1月、反日朝鮮人団体は自ら解体し支那共産党に合流します。4月初めには4,000人以上の党員から成る全満暴動委員会が組織され、武装蜂起の計画が立てられました。このような共産主義者たちの活発な活動は5月30日、遂に間島暴動となって現実の被害を出します。彼等は間島の主要都市や鉄道沿線で一斉に蜂起し、日本領事館などの官公庁や鉄道施設・電灯会社、親日朝鮮人家屋などを襲撃しました。続いて7月31日にも敦化を中心として暴動が再燃、以後1年以上にわたって断続的な暴動が間島各地で繰り広げられたのです。

満州の共産主義者たちは朝鮮人の反日団体等とも提携し、昭和5年1月、反日朝鮮人団体は自ら解体し支那共産党に合流します。4月初めには4,000人以上の党員から成る全満暴動委員会が組織され、武装蜂起の計画が立てられました。このような共産主義者たちの活発な活動は5月30日、遂に間島暴動となって現実の被害を出します。彼等は間島の主要都市や鉄道沿線で一斉に蜂起し、日本領事館などの官公庁や鉄道施設・電灯会社、親日朝鮮人家屋などを襲撃しました。続いて7月31日にも敦化を中心として暴動が再燃、以後1年以上にわたって断続的な暴動が間島各地で繰り広げられたのです。

この間幣原は、「日本警官増強は日支対立を深め、ひいては日本の対満蒙権益を損なう」との判断から、斎藤朝鮮総督の反対を押し切って応援警官引き上げを決定します。これに対し現地日本人居留民は集会を開き、外務省と出先官憲の軟弱を非難、警察力増強を要求する陳情書を首相、外相、朝鮮総督、政党、新聞社などに送付しました。結局、軍部・警察が間島に入って鎮圧を開始、奉天軍閥も鎮圧に動き、暴動は治まりましたが、その後もテロ事件は続き昭和5年後半に81件、死者44名、負傷者と焼失家屋は数えることすらできませんでした。

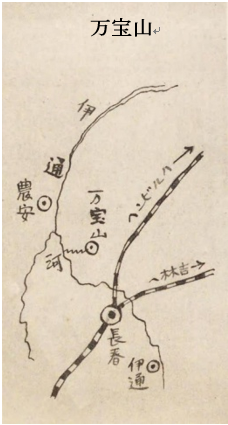

因みにこれら暴動と関係がない一般の朝鮮人はこの暴動により間島の生活場所を追われ、日本の保護の下に満州の別の地域へ入植を斡旋され、これが後の「万宝山事件」へと繋がっていくのです。

ともかくこのようにして満洲の排日気運は盛り上がり、暗殺、襲撃といったテロが続発、公然と非合法活動を唱導するに至ったのですが、奉天当局はこのような暴動を取り締まることはできませんでした。

これら公然たる暴力事件にはソ連から搬入された武器・弾薬が使われていたことも、共産党員の逮捕訊問によって判明しました。正に、満洲はピンク色から赤寸前にまで至ろうとしているのでした。

3 「予定外交」で「打倒日本」を怒号する支那

北伐完成によって支那が直ちに平和になり安定したわけではありません。各地には軍閥が残存しており、蒋介石による中央集権を受け入れない軍閥首領たちは相次いで反蒋の火の手をあげ、昭和4(1929)年から翌年にかけて支那は再び内戦状態に陥りました。

国民政府は、昭和4年9月、革命外交に加え「予定外交」を声明します。「今年は通商条約改定、関税自主権確保、領事裁判権撤廃を進める年とし、来年は租界や内河航行権を回収する年と決めた」と演説します。

昭和5年末、日本が既に5月に自主的に関税特権を放棄したにも拘らず、漢口の租界の即時返還を迫り「革命外交」なる強硬路線を顕示します。翌昭和6年になると「革命外交」路線は一層激しさを加え、当年の目標を①外国駐屯軍の完全撤退、②治外法権撤廃、③天津・漢口の未回収国の租界回収の三目標とし、蒋介石は妥協的外交の放棄を厳命致しました。

国民政府の支配下に入った満洲も例外ではなく、むしろ支那本土以上に激烈化し、昭和6年3月以降、国民党下部組織による排日宣伝は極端に強化されました。3月26日、東北国民党成立大会が奉天で開催され、張学良の統制さえ効かないほどの激しい排日要求が提出されます。更に遼寧国民外交協会主催の「排日会議」が同じく奉天で開かれ、満洲各地の代表者300余名が集まり、満鉄回収を含む日本の在満特権を一掃するという過激な主張が提起されるに至ります。満洲は、排日、抗日、反日一色に染まりつつあったのです。

昭和6年4月、日本国内では若槻内閣が成立、その祝賀会において全満居留民代表が法権(治外法権等)撤廃に断固反対を訴え、日本商工会議所も幣原外相と桜内商工相に対し、断固として実力阻止の方法を講ずるよう要望書を提出しました。日本国内でも支那の排外、反日の過激化に対するリアクションが起き、世論が沸騰するのも当然の成り行きであったと言えます。

一方支那においては革命外交の実行策が発表されます。それは革命外交実現期間を5期に分け、第1期:関税自主権の回復、第2期:治外法権の撤廃、第3期:租界の回収、第4期:租借地の回収、第5期:鉄道利権、内河航行権、沿岸貿易権の回収というプログラムでした。租借地には、旅順・大連を含む関東州、鉄道利権には満鉄も含まれていました。

4月下旬、支那の実行策を受けて、我が国は治外法権撤廃に関する交渉方針を検討し、撤廃に関する補償、支那内地の日本人居住・旅行の自由、最恵国待遇の条件の下で居留地、鉄道付属地以外での治外法権撤廃に同意するという原則を決めました。

5月初旬には日支間の交渉が開始され。交渉は軌道に乗り始めたかに見えましたが、国民党系の世論は一方的な法権回収を要求して、極めて強い排日的色彩を帯びるようなります。この頃南京で開催された国民会議では、専ら攻撃対象が日本に絞られ、「打倒日本帝国主義」が叫ばれ、旅順・大連回収、満鉄回収、鉄道守備隊撤退が怒号されたのです。遥か南方の南京で、満洲における我が国の特殊権益の全面回収を求める声明が出たことは重要な意味を持ちました。満洲における排日はもはや満洲だけの問題にあらず、奉天当局には統制のできない状態になっていたのです。満洲には危険なガスが充満し、いつ大爆発を起こしても不思議ではない状況にあったと言っても過言ではないでしょう。

4 鉄道政戦

「四半世紀間、満洲における国際政戦は主として鉄道政戦なり」とリットン報告書が述べている通り、満洲を巡る日支間の最大争点は鉄道問題でした。その鉄道問題の発祥は言うまでもなく日露戦争であり、我が国は、満洲全域を軍事力によって制圧したロシアを駆逐し、満洲をロシアの手中から取り戻し満洲軍閥の立ちゆく場として提供したのです。満洲の荒野に産業を興し、治安を安定させたため、満洲には支那本土の内乱の惨禍は及ばず、平和な別天地として発展できたため、支那本土の戦乱を逃れんとする毎年百万人の支那本土人が満洲へ移住しました。辛亥革命(1911年)当時1,800万人だった満洲の人口は、20年後の満洲事変の頃には3,000万人に達していました。

満洲の産業が発展するにつれ人口が増えると鉄道の収益性は高まり、張作霖は自己の手で鉄道を建設しその経済基盤の確保に乗り出します。しかし日支間には鉄道併行線建設に関する約定があり、奉天政府が勝手に併行線を敷設することはできない筈でしたが、張作霖・張学良は条約違反の併行線を満鉄の東西に着々と建設、昭和4(1929)年完成しました。とはいえ、張作霖時代は、あくまで経済競争の域に過ぎませんでした。例えば、昭和3(1928)年5月満鉄社長に就任した山本丈太郎は、副社長松岡洋右を伴って北京に進出した張作霖を訪ね、満蒙に敷設する新線の許可を求めるための交渉を行いました。この折衝は難航し長期化していましたが、山本らの説得で張作霖は敷設の許可を出したのですから話し合いで解決する道は残っていたのです。

爆殺事件が起きるのはその1カ月後の6月4日です。当然ながらこの事件によって、新線敷設問題は完全白紙となり、満鉄首脳部総がかりの努力は全くの水泡に帰することになりました。既述したように張学良時代になると「国権回復運動」と称する抗日姿勢が鮮明化し、満鉄接収までも主張するようになります。

5 反日・侮日教育

国民政府は、学校において反日教育を行い、軍隊において排日宣伝を行いました。反日教材は、地理、歴史は勿論のこと国語、音楽、公民等あらゆる教科書の中に散りばめられており、その中心課題は「日本帝国主義打倒」でした。不平等条約や二十一カ条条約の撤廃、下関条約の不当、義和団最終議定書の不当、琉球・台湾・朝鮮を支那領土と主張、関東州租借地の返還、日貨排斥等多岐にわたる項目が排日事項として教育されたのです。

「日本民族は生来侵略を好む民族である」(新中華歴史課本高級用第4冊)、「九州の南に面して琉球、台湾及び澎湖諸島がある。数十年前は皆我が国の属地であった。九州の西方にある朝鮮半島も我が国から奪い去ったものである」(新中華地理課本高級用第4冊)の如く教育するのですから、反日感情が激烈になるのは当然です。これを教え込まれた子供たちは十年も経たないうちに蒋介石軍や張学良軍の兵士になり或いは官吏となっていくのですから、反日教育の垂れ流す害毒は恐るべきものでした。

日常生活においては反日・排日・侮日のビラを撒き、日本及び日本人を誹謗中傷する流言を広め、通勤・登下校・買い物中の日本人に嫌がらせ・暴行威嚇するなど日本人居留民の生活万端にわたって有形無形の圧迫を加えたのです。

6 万宝山事件・中村大尉殺害事件

(1) 万宝山事件

(1) 万宝山事件

共産主義活動から生じた5月の間島暴動の犠牲となって間島を離れ満洲に入植した朝鮮人農民と先住支那人農民との間に起きた水利を巡る騒動が万宝山事件です。

万宝山は長春の西北約35㎞に位置する小村の伊通河に沿った低湿地で、ここに入植した朝鮮人200人は、支那人仲介業者から農地を借り受け、水田造成に取り掛かりました。 日本人なら菓子折・金銭をもって予め支那人農民の心をなだめ了解をとる手順を踏むのが普通ですが、朝鮮人達は、水田造成という契約で借り受けた土地だから当然灌漑用水路などの付属施設を作ることは問題ない筈だとして、支那人地主の了解をとることなく早速水路を引く工事を始めました。

この契約には無関係の支那人農民の広大な農地が、水源である伊通河と朝鮮人の水田造成地の間にあったため、朝鮮人が引いた水路はその耕地を横切ることになります。当然、水路によって土地を横切られた支那農民達は怒ります。大挙して支那当局に抗議、朝鮮人達の水利工事を止めるよう請願しました。支那当局は現場に警察官を派遣して、朝鮮人に対しすぐに開鑿工事を停止し、ここから退去するように命じました。

この契約には無関係の支那人農民の広大な農地が、水源である伊通河と朝鮮人の水田造成地の間にあったため、朝鮮人が引いた水路はその耕地を横切ることになります。当然、水路によって土地を横切られた支那農民達は怒ります。大挙して支那当局に抗議、朝鮮人達の水利工事を止めるよう請願しました。支那当局は現場に警察官を派遣して、朝鮮人に対しすぐに開鑿工事を停止し、ここから退去するように命じました。

これに対し長春の日本領事は、朝鮮人の保護を目的として領事警察官を派遣、睨み合い状態になりましたが、日支代表間の現場交渉では話し合いがつかず、日支両国ともとりあえず警察官を撤退させ、共同事情調査を行うことで意見が一致しました。しかし共同調査の結果を受けても、日支間の見解の違いの溝は埋まらず、7月1日、灌漑溝によって土地を横断された400人の支那農民は農具や矛槍を携えて朝鮮人を追い出し、灌漑溝の大部分を埋め戻してしまいました。これに対し日本領事警察官は彼ら支那農民を追い払いました。

7月2日、追い払われた現地支那人農民数百名が工事中止を求め、銃を携えての実力行使に出たため、武装した日本警官50人が出動、対峙しましたが、武力衝突には至りませんでした。その後、日本の警察が警備を継続、7月11日に水路と堰は完成し水田工作が可能となりました。

万宝山事件自体は死者もなく大した事件ではありませんでしたが、及ぼした影響は重大でした。「朝鮮日報」が7月2日の出来事で多数の朝鮮人農民に死者が出たと誇大かつ事実無根の報道をしたため、朝鮮全道にわたって激烈な「反支運動」が続発したのです。暴動は7月3日、仁川に始まり、急速に多くの都市に伝播していきました。支那側の公報によれば、在朝の支那人127人が虐殺され、392人が負傷し、250万円に達する支那人財産が破壊されたとされています。

さらにこの事件の重要な結果は、排日の気運を高め、直ちに支那全土における日貨排斥を復活させたということです。朝鮮における排支暴動直後、万宝山事件が解決される前に、支那政府は日本に対し抗議を行い、暴動についての全責任を追及しました。日本政府は7月15日、回答を発し、暴動の発生について遺憾の意を表し、死者の家族に対して賠償金を支払いました。

7月22日から9月15日まで、日本と支那の地方・中央官憲の間で万宝山事件に関する交渉と覚書交換が行われました。その中で支那側は、朝鮮人の居住と借地の特権は間島地方以外に及ばず、万宝山事件は朝鮮人が居住権のないところに居住した事実に由来すると主張しました。それに対し日本側は、朝鮮人の地位は他の日本国民の地位と同一であり、朝鮮人は善意を持って水田耕作を計画しただけで過失は認められず、契約条件を明示しなかった支那人仲介業者に責任があると主張しました。日本政府は万宝山から領事警察官が撤退することに同意しましたが、朝鮮人の小作人は依然同地に留まり、米作地の耕作を継続しました。結局、満洲事変直前まで万宝山事件が完全に解決することはありませんでした。

(2) 中村大尉殺害事件

昭和6年6月9日、参謀本部の中村震太郎大尉は井杉予備騎兵曹長と共に、白系ロシア人1名、蒙古人1名を連れ、兵要地誌調査のため、東支鉄道の伊爾克特(イレトク)駅を出発、北進し興安嶺に入り更に北へ向かっていました。26日、索倫(ソロン:ハルビン約北方200㎞)東方において張学良麾下の屯墾軍第3団長・関玉衡の指揮する支那兵に捕えられ、翌27日大尉及び一行は関玉衡の手によって射殺、死体は証拠隠滅のため焼き捨てられるという事件が発生しました。

この殺害情報は関玉衡の妾になっていた植松菊子がチチハル総領事へ通報したことによって日本側の知るところとなります。一方、関東軍も中村大尉一行が予定の期日に帰隊しないため、7月上旬より捜索を開始していましたが、7月下旬に植松菊子との接触に成功、事件の核心をつかみました。

関東軍は直ちに奉天軍との交渉を開始し、威力捜査に踏み込もうとしましたが、東京の容認するところとならず、交渉は外交部門に移管されました。

8月17日外交交渉が始まりましたが、支那側は約束した事件の調査を行わないなど真相究明のための誠意ある努力をしませんでした。また、支那側の新聞は、中村大尉殺害事件は事実無根との報道をし、国民政府の王外交部長も、満洲には好んで事を構える不良ごろつき日本人が多いので、恐らくこの連中が捏造した宣伝であると言明しました。日本国内の新聞は一斉に支那の非道を糾弾し、大連の新聞は政府の無策を非難しました。8月下旬の満洲は「事実上交戦直前の状態」であったと言われるほどの緊迫した空気に覆われつつあったのです。

9月中、支那問題に対する我が国の国民感情は中村大尉殺害事件を焦点にして盛り上がり、「問題解決に実力行使を必要とする場合には軍事力に訴えるべきだ」という決議が国民大衆の標語となりました。新聞紙上には、軍事的解決に関する陸軍省、参謀本部等の会議や関東軍司令官に対する確定的命令の情報、更には東京に召致された奉天駐在武官・土肥原大佐の「必要な場合には実力を行使して、なるべく速やかにあらゆる懸案を解決すべきだ」といった主張が、遠慮なく掲げられたのです。

事態の重大性を認識した張学良軍側は、「関玉衡団長が中村大尉殺害の責任を問われ奉天に召喚され、即時軍法会議において裁かれる」と述べ、中村大尉殺害の事実を全面的に認めたのは、9月18日午後3時に至った時でした。交渉が次の段階に至ろうとした18日夜、時すでに遅く「柳条湖事件」の勃発をみたのです。なお、関玉衡団長は軍法会議の結果死刑を宣告され処刑されています。

7 柳条湖事件から満洲事変へ

昭和6(1931)年9月18日、午後1020頃、奉天北方7.5㎞にある柳条湖付近で満鉄の線路の一部が爆破されました。まもなく関東軍はこの爆破は張学良軍によるものであると発表します。しかし、これは満洲問題を解決すべく関東軍首脳が企てた事件であることが戦後明らかになりました。爆破そのものは小規模なものであり、レールの片側のみ約80センチメートルの破損、枕木の破損も2箇所にとどまったものでした。爆破直後に、奉天午後10時30分着の長春発大連行の急行列車が現場を何事もなく通過していることからもわかっています。

この柳条湖事件の首謀者は河本大作の後任として着任した板垣征四郎大佐と関東軍作戦主任参謀石原莞爾中佐であり、実行したのは奉天駐留の独立守備隊に所属する数名の日本軍人でした。

この爆発音を合図にしたかのように、満洲事変の幕が切って落とされたのです。奉天の北約11㎞の付近で夜間演習中だった川島中隊は、爆音を聞くや直ちに演習を中止、分散していた部下を集結させ、支那軍の駐屯する北大営方向に南下、奉天の特務機関で待機していた板垣征四郎高級参謀にその旨を報告しました。板垣大佐は、関東軍司令官代行として全体を指揮、事件を支那側からの軍事行動であるとして、独断により、川島中隊を含む第2大隊と奉天駐留の第2師団歩兵第29連隊に出動命令を発し、支那軍約7,000人の駐屯する北大営および奉天城への攻撃命令を下しました。市街地中心部の奉天城内には張学良東北辺防軍司令の執務官舎がありましたが、事件のあったそのとき、張学良は麾下の精鋭11万5,000を率いて北京に滞在して不在でした。9月18日夜、第2師団5,400人、鉄道守備隊5,000人、憲兵500名及び朝鮮軍の一部は、旅順から奉天に至る満鉄沿線全域にわたってほぼ同時に行動を開始しました。安東、営口、遼陽その他の小都市の支那軍はなすところを知らず、無抵抗のまま武装解除されます。9月19日土曜の朝、奉天市民が目覚めると、街は日本軍の手中に落ちていました。

しかし、そのとき満洲にいた関東軍の兵力は約1万であるのに対し張学良軍は45万の大兵力を擁していました。9月19日午前7時、陸軍中央は兵力増派を閣議に提議することを決め、朝鮮軍の応急派兵、第10師団(姫路)の動員派遣の検討に入りました。しかし同日午前10時の閣議において、南陸相は関東軍への増派を提議できず、逆に事態不拡大方針が決定されます。南陸相は、不拡大の政府方針に留意して行動するよう、本庄繁関東軍司令官に訓電しました。

しかし、そのとき満洲にいた関東軍の兵力は約1万であるのに対し張学良軍は45万の大兵力を擁していました。9月19日午前7時、陸軍中央は兵力増派を閣議に提議することを決め、朝鮮軍の応急派兵、第10師団(姫路)の動員派遣の検討に入りました。しかし同日午前10時の閣議において、南陸相は関東軍への増派を提議できず、逆に事態不拡大方針が決定されます。南陸相は、不拡大の政府方針に留意して行動するよう、本庄繁関東軍司令官に訓電しました。

ところが9月19日午前8時30分、林銑十郎朝鮮軍司令官より、既に飛行隊2個中隊を早朝に派遣し、混成旅団の出動を準備中との報告が入り、また午前10時15分には混成旅団を逐次出発させているとの報告が入ります。参謀本部は部隊の行動開始を奉勅命令下達まで見合わせるよう指示しました。

中央の指示にも拘らず21日、林朝鮮軍司令官は独断で混成第39旅団に越境を命じ、午後1時20分、部隊は国境を越え夜半に奉天に入りました。林朝鮮軍司令官の独断越境命令は大権干犯とされる可能性が強くなったため、翌22日閣議において朝鮮軍の満洲出兵に関する経費の支出を決定、天皇に奏上し、朝鮮軍の独断出兵は事後承認によって正式派兵となりました。

奉天の戦闘終了とともに第2師団の各連隊は長春に集結し、吉林は21日、発砲を見ないまま占領、支那軍は約15㎞外に追いやられました。板垣大佐、石原中佐を初めとする関東軍参謀は、政府の不拡大方針や、陸軍中央の局地解決方針も無視して、満洲全域へ戦線を拡大し、管轄外の北部満洲へも進出、翌昭和7年2月のハルビン占領によって、関東軍は東三省全域をも制圧してしまったのです。

8 終りに

事の成否、正否は別として、旅団、師団、軍レベルの大部隊を天皇陛下の裁可なく動かし、しかもそれを現地部隊参謀の独断専行によって行ったことは許されるべきことではありません。しかし、これを支那側から冷静に見れば、行き過ぎた排日政策への反動、即ち支那が自ら招いた事態であったという点では自然の成り行きだったと言えます。また日本側から見れば、日露戦争以来、日本民族の生来の本性とも言える諍いを本能的に避けようとする民族性と国際法重視のために常に中途半端に終始した政策・軍事行動並びにそれに共振するかのように増幅された支那における反日・排日・抗日・侮日への過剰反応であったのかもしれません。即ち、ロシアが北清事変の直後に行ったように、日露戦争の後、何の躊躇もなく大軍を以て満洲全域を支配下に入れ、少しでも抵抗する軍閥・馬賊がいれば容赦なく武力懲罰するといった徹底・一貫した戦略をとっていれば起こらなかった可能性があります。

満洲事変に日本が投入した軍隊は、結局3万~6万と言われていますが、支那軍は最大で45万、満洲で日本軍と対峙したのは約16万と考えられています。兵力はどこからみても張学良側が圧倒していました。しかし、支那側はほとんど一方的な形で抵抗らしい抵抗のないまま満洲から駆逐されました。

なぜ支那軍はそんなに弱かったのか?奇襲であった或いは張学良から抵抗しないよう指示が出ていたなどの理由が挙げられていますが、馬賊、土匪の混在した支那軍は、訓練された日本の正規軍との真っ向勝負はできない軍事組織であったというのが最大の理由でしょう。

しかし広大な満洲全域を半年そこそこで制圧出来たのにはもっと本質的な理由がありそうです。仮に満洲人達の多くが台湾住民たちのやったように日本の作戦行動に対してゲリラ活動など抵抗したらどうでしょう。日本の3倍近くもある東三省の平野や山岳部の至る所で、3,000万人を超える農民たちがその一部でも日本軍への敵対行動をとれば、広大な満洲の野にうっすらとまばらに散りばめられた兵力の乏しい日本軍は立ち往生せざるを得なかったに違いありません。

満州事変の直後、軍閥打倒と悪税撤廃をスローガンにして、東三省の各地で独立宣言が出され、張学良軍閥から離反します。奉天政権は満洲人の支持を失っていたのです。満州事変後の奉天市長・趙欣伯(張学良の法律顧問)は、「日本軍隊が張学良とその軍隊を殲滅し、大悪人の手から東北人民を救い出してくれたことに対して、深く感謝しなければならぬ」と述べていますが、それもそのはず満州事変前の全満洲の1929年度の財政をみると、歳入は1億2,100万元に対し歳出は約1億4,800万元、2,700万元の赤字で、その上歳出の殆どが軍事費に充てられ、満洲人の生活のためには全くと言っていいほど使われていませんでした。しかも歳入の大部分は、塩税と阿片が中心であり、歳入不足をまかなったのは、なんと私的財産の強奪、恐喝、誘拐だったというのですから民衆の支持が得られるわけがありません。満洲の地は、移民の地であるとともに無法の地でもありました。馬賊・匪賊は推定で、30万人から300万人もいたと言われます。張学良の軍隊もまた掠奪者の仲間で兵匪と称されていました。馬賊が私的に略奪するのに対し、兵匪は公然と民衆から掠奪する、それだけの違いしかありませんでした。共産主義が流入すると、これに「共匪」という新たな掠奪者が加わりました。

今日、満洲国の成立は、「関東軍の陰謀」の一言で片付けられがちです。しかしながら、そもそも満洲という場所は、法治がなかったことはもとよりまともな人治すらない、馬賊・匪賊が支配・跋扈する無法地帯のような地域でした。そのような状況を一変させ、近代的法治社会の基礎を築き上げ、産業の発展を軌道に乗せる契機をつくったのが満洲事変であり、満洲帝国の成立が、掠奪・暴行の公然かつ日茶飯事的に行われる無法世界から満洲人を救い、豊かな近代産業社会へ発展させたという事実も忘れてはならないでしょう。

とはいえ、結果的に成功した満洲事変の推移の中で形成された軍部の不健全な倫理がその後の日本国全体の国家意思形成に悪影響を及ぼしたことも事実です。そのよからぬ影響を受けた日本国内全体の政治・官僚・軍のシステムが、既に制度疲労を起こして複雑な国内外情勢に対応不能になっていた大日本帝国憲法の恣意的な解釈・運用へと走る契機となったのが満洲事変でもありました。満洲事変そのものは、後に勃発した第二次上海事変など本格的な戦闘となった事件と比べればたいしたものではありませんでしたが、その後の日本の運命に重大な影響を及ぼしたという点では忘れることのできない大事件です。

この満洲における大騒動に対し、ソ連のとった態度は不思議なほど静かでした。北満の鉄道はソ連の権益であり、長春以北の鉄道経営はソ連と支那の合弁でした。我が国が北満を席巻すれば、それは直ちにソ連の鉄道運営に多大な影響を及ぼすのは必然でした。それにも拘らずソ連は関東軍の軍事行動を静観するのみで干渉しなかったのです。そればかりではなく、ソ連国内への満洲国領事館設置を認めるなど事実上満洲国を承認し我が国への友好的態度を示しました。

ソ連軍は昭和に入ってからも急激な膨張を続けており、満洲事変直前の昭和6年1月の時点で正規軍は100万を超え、我が国の5倍ほどの戦力を持っていました。戦車や航空機も人員に比例するように増強されていました。しかし干渉しませんでした。日露戦争以来の日本軍の強さへの過大評価が抑止力になったと思われます。ソ連が自信をつけて、日本軍への軍事的挑戦を試みるのは満洲事変から7年後の昭和13年夏、第二次上海事変に引き摺りこまれ、我が国が満露国境の静謐さを願っている時でした。その頃ソ連軍は我が国の8倍以上の兵力、大戦車部隊(日本の21倍)、大航空部隊(日本の5倍)を保有するまでに大膨張していました。そして遂に昭和13年の張鼓峰事件、翌年のノモンハン事件と満ソ国境紛争が続発し、我が国を取り巻く軍事情勢はひとしお厳しさを加えて行ったのです。

(終)

*参考文献等

①『再びソ連を訪れて』ルイズ・フィッシャー 時事通信社 昭和33年5月15日

②『ソ連史』松戸清裕 筑摩書房 2011年12月10日

③『スターリン』 横手慎二 中央公論新社 2014年7月25日

④『満洲の歴史』 小林英夫 講談社 2008年11月20日

⑤『世界史の中の満洲帝国』 宮脇淳子 PHP研究所 2006年3月3日

⑥『真実の満洲史』 宮脇淳子 ビジネス社 2013年5月2日

⑦『謎解き「張作霖爆殺事件」』加藤康雄 PHP研究所 2011年5月31日

⑧『大東亜戦争への道』 中村粲 展転社 平成2年12月8日

⑨『赤い夕陽の満州野が原に』 相良俊輔 光人社 昭和60年5月4日

⑩『陰謀史観』 秦郁彦 新潮社 2012年4月20日

⑪『満洲事変』 島田利彦 講談社 2010年7月12日

⑫『満洲事変』 緒方貞子 岩波書店 2011年8月18日

⑬『マオ 誰も知らなかった毛沢東』 ユン・チアン、ジョン・ハリディ 講談社 2005年11月17日

x その他Web.ウィキペディア